|

つまり、向山は問題をいう前に

|

|

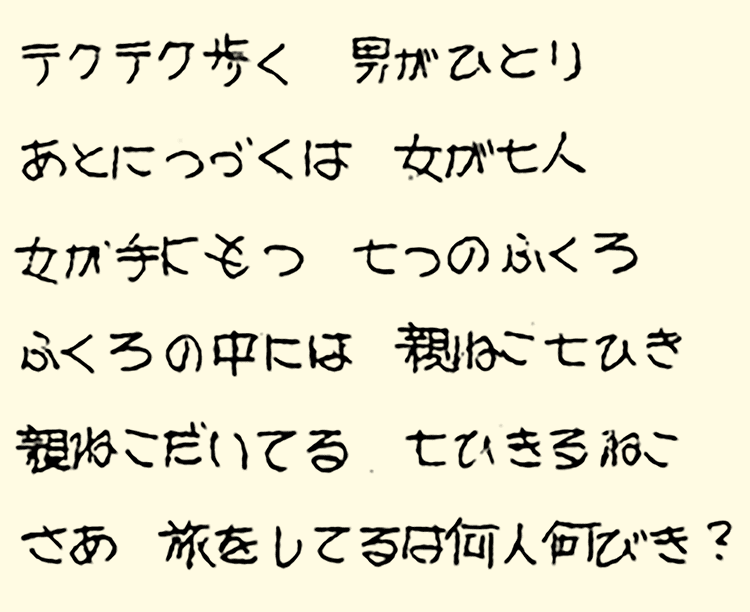

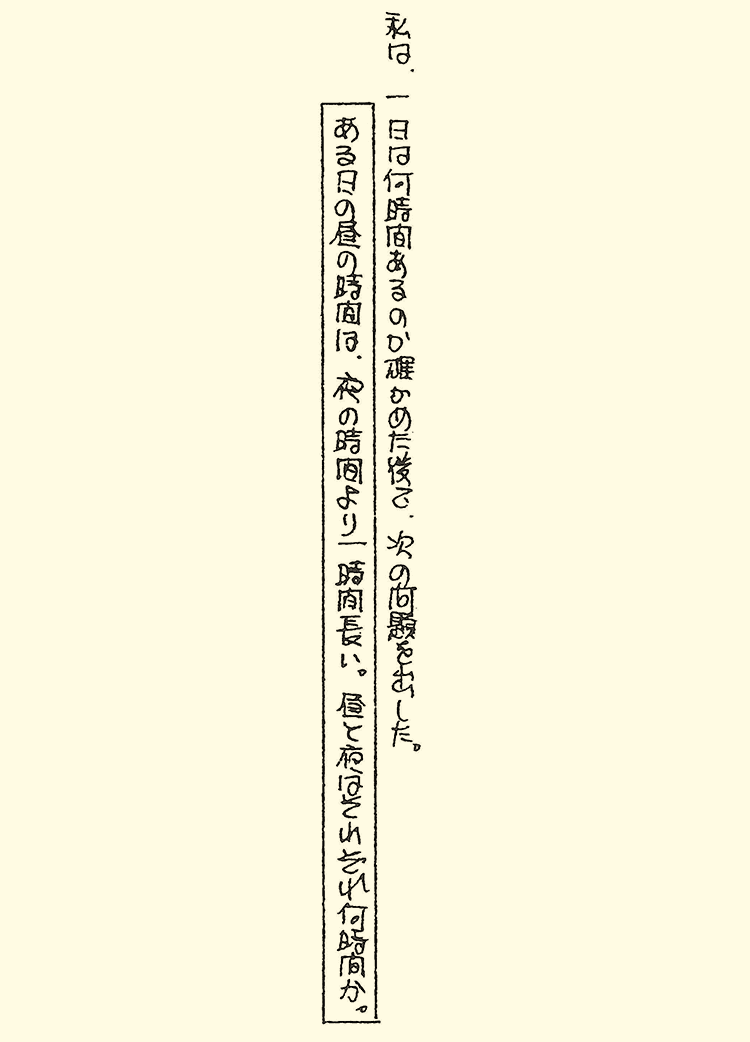

一日は何時間ありますか?

|

|

と聞き、

|

そうですね。

一日は24時間ですね。

|

と確かめたうえで、問題文を板書したのです。

なぜ、向山は、問題を提示する前に一日の時間を確認したのでしょうか。

問題を提示した後に一日の時間を確認しても、あまり変わらないのでは?

おそらく

「そのほうがいい」

と直感したのでしょう。

もし、先に問題を提示したらどうなるでしょうか。

問題を読むスピードが子どもによって違います。

理解するスピードも違います。

「先生、一日って24時間ですよね」

などという質問をする子もいるかも知れません。

すこし混乱しそうです。

どちらがいいかは、100点対0点ではありません。

でも、向山という超一流が現場で直感的にやることです。

それには、理論より先に何かあるかもしれない・・・

そう考えて、私は追試してきました。

そのほうがうまくいく感覚があったからです。

実践は常に理論より広い。

超一流が無意識にとっている行動。

それがやがて理論化されていく。

|

|

理屈じゃない、実際そのほうがいい感じがするんだ。

|

|

みたいな感覚です。

|

|

| 3 子どもがノートを持ってきたら |

手順1:一日は何時間あるのか確かめる

手順2:問題を出す

|

さて、手順3は?

『アチャラ』を持っている人は、まず見ないで推定していただきたいところです。

・

・

・

手順3はこれです。

|

|

手順3:椅子に腰かける

|

何も言いません。

黙って教卓の椅子などに腰かけます。

子どもたちが慣れていないなら

「できたらノートをもっていらっしゃい」

程度は言ってもかまいません。

子どもたちが、

「できました」

と言って、ぞろぞろとノートをもってきます。

この後が「手順4」です。

ノート持ってきた子たちに対してどう対応しますか?

いかがでしょうか。

多くの方が

「黙って◯か×をつけてあげる」

のように考えたのでは?

私もそう考えました。

でも、違うのです。

それも『アチャラ』に書いてあります。

|

|

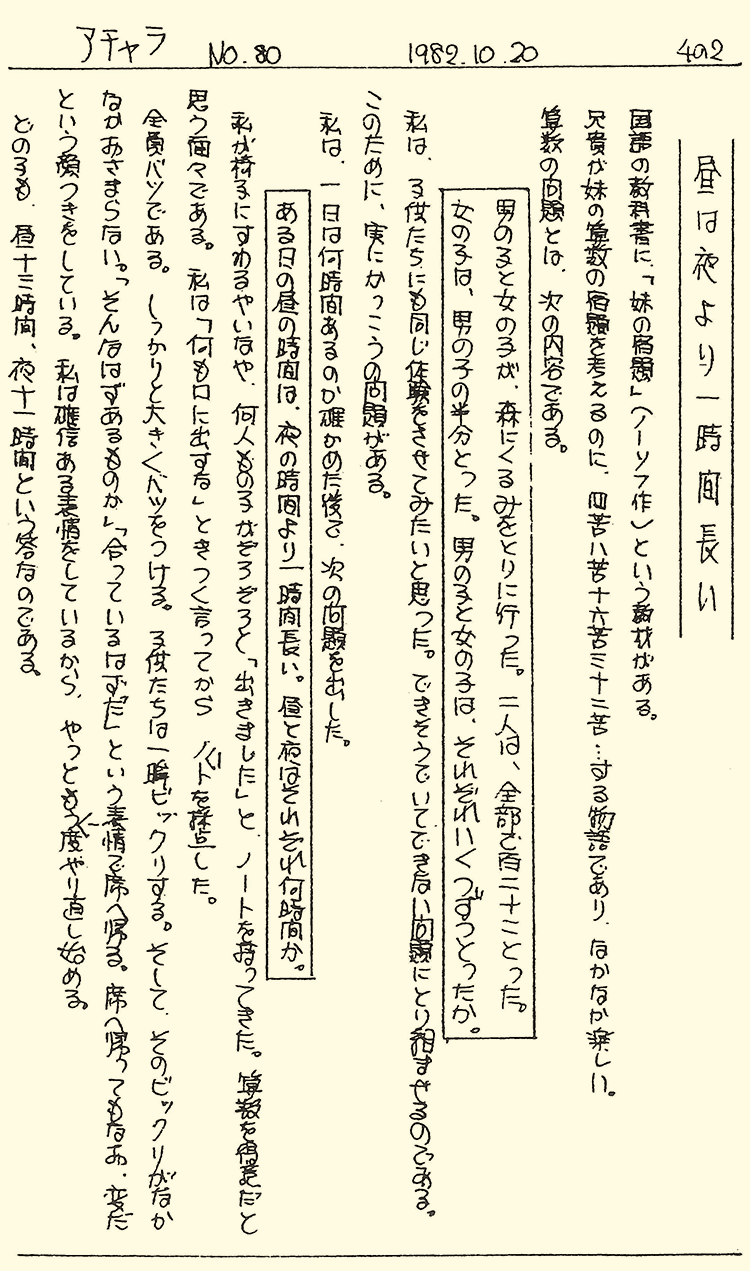

私が椅子にすわるやいなや、何人もの子がぞろぞろと「出きました」と、ノートを持ってきた。算数を得意だと思う面々である。

|

この後です。

ここでのポイントは、

|

|

算数を得意だと思う面々である。

|

という表現です。

もっと絞ると

|

|

面々

|

という表現です。

この後、その「面々」に向山はこう言いました。

・

・

・

|

|

手順4:何も口に出すな

|

|

正確には

|

|

私は「何も口に出すな」ときつく言ってから、ノートを採点した。

|

と書いてあります。

ノートを我先にと持ってきたのは一人ではありません。

数名がぞろぞろとやってきたのです。

最初に来た子だけに言うのではありません。

「面々」に、つまり持ってきた全員に言うのです。

「何も口に出すな」

おそらくは教室全体に聞こえる程度の声でしょう。

その上で採点したのです。

どうして、「口に出してはいけない」のでしょう。

×をつけられた子が、

「えーっ、なんでーーー!!」

とか、言い始めるかも?

それはそれで盛り上がって楽しいような気もします。

でも、ここではあえて、声を出させない。

そのほうが、全体が熱中する。

向山はそう直感したのでしょう。

これも、理屈はつけられそうな気がします。

でも、理屈以上の何かがあるような感じもします。

「口に出してもいい」

という設定でもいいかも知れません。

それなりに熱中するかも知れない。

それは、わかりません。

みなさんがいろいろとやってみればいいです。

私の場合は、

「まずは一流をトレースする」

ことを選択したということです。

あ、ちなみに

「何も口に出すな」

という言い方が、令和の時代ではちょっとキツい?

だったら、

「絶対に声を出しませんよ」

みたく言ってもOKだと思います。

|

|

| 4 しっかりと大きくバツをつける |

|

さて、その次の手順5はいいですね。

|

|

手順5:しっかりと大きくバツをつける

|

「しっかりと大きく」がポイントです。

子どもたちはびっくりします。

声を出しそうになります。

でも「口に出すな」とさっき言われたばかりです。

必死にガマンします。

「そんなはずあるものか」

「合っているはずだ」

という表情で、ゆっくりと席へ帰っていきます。

ノートと先生の顔を見ながらです。

席についてもまだ

「変だ」

「おかしい」

という顔つきをしています。

ここで次の手順です。

教師はどういう態度をとりますか?

はい。

・

・

・

|

|

手順6:確信ある表情をする

|

教師は自信たっぷりの表情です。

確信をもってバツをつけるのです。

|

|

| 5 向山学級での子どもたちの反応 |

ここから先は、向山学級とあなたの学級で差が出ます。

子どもたちの実態が違うからです。

向山のとおりに完全に追試することはできません。

「現場での応用問題」です。

でも、だいたいはトレースできます。

『アチャラ』に記録が残っているからです。

参考のため、向山学級での子どもたちの様子をシミュレートしておきましょう。

|

1)最初に持ってきた子たちは全員バツ

(「昼13時間、夜11時間」と書いている)

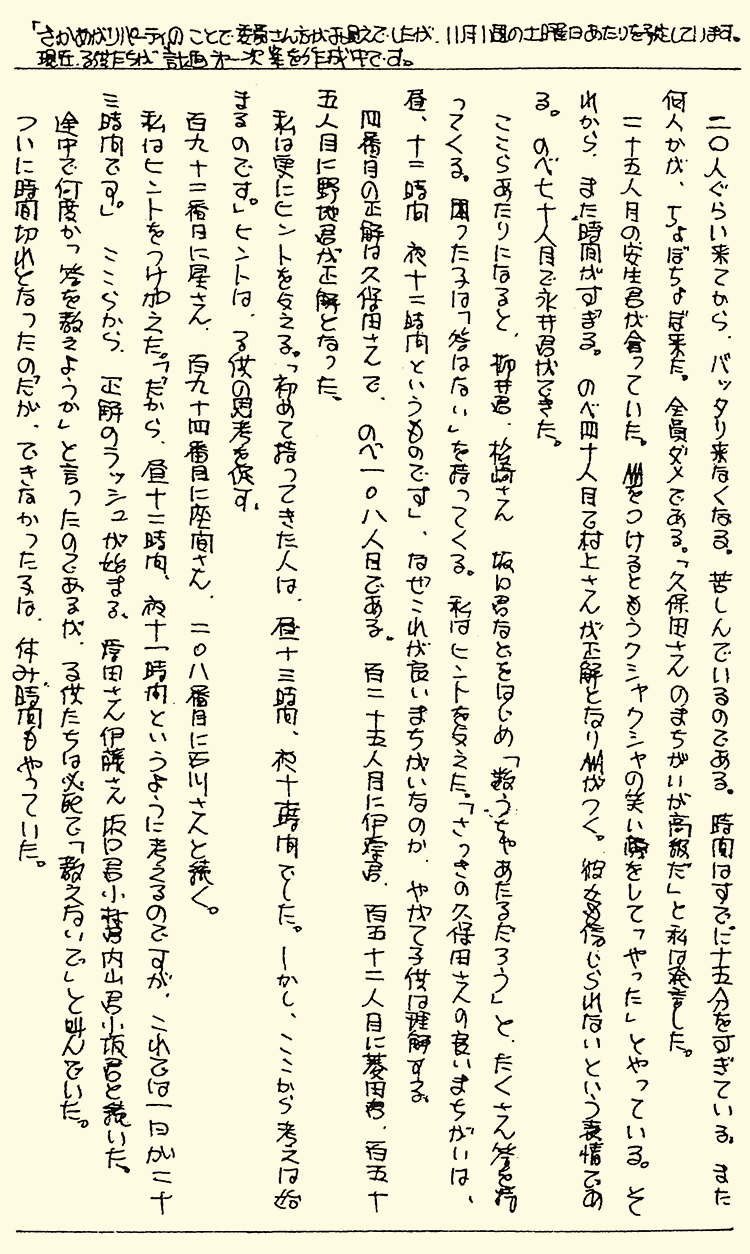

2)20人くらい全員バツ

3)バッタリ来なくなる。苦しんでいる。

(ここまでで15分をすぎる)

4)何人かがちょぼちょぼ来る。全員バツ。

|

ここで「久保田さん」だけが違う間違い方をします。

向山は当然、それをその場で見取ります。

そして「ちょっと介入」するのです。

|

5)【介入1】

久保田さんのまちがいが高級だ

|

ところが

「久保田さんはどんなまちがい方なのか」

は言いません。

子どもたちは考えます。

「久保田さんのまちがいは高級?」

「まちがい方に種類があるのか?」

|

いろいろなまちがい方がある

高級なまちがい方もある

|

そう思った子どもたちは、さらに熱中します。

たとえバツでも、それが高級かも知れないからです。

|

|

6)25人目の安生君が正解。AAAをつける。

|

安生君はクシャクシャの笑い顔。

「やった」となります。

|

7)また時間がすぎる。

8)のべ40人目。村上さんが正解。AAAをつける。

9)のべ70人目。永井君が正解。

10)柳井君、松崎さん、坂口君など

「数うちゃあたるだろう」の子がたくさん答を書く。

11)困った子が「答えはない」と書いてくる。

|

|

ここで、向山は2回目の介入をします。

|

12)【介入2】

さっきの久保田さんの良いまちがいは、

昼12時間、夜12時間というものです

|

ここで「久保田さんの良いまちがい」を発表するのです。

ところが、

「それがなぜ良いまちがいなのか」

は一切説明しません。

|

|

「事実と教師の評定」だけを淡々と伝える

|

のです。

久保田さんのまちがいはなぜ良いのでしょうか。

そうですね。

「昼が夜より一時間長い」

「一日は24時間」

この2つの条件と

「格闘している」

からです。

他の子たちの答は

「24時間を2つに分ける」

ということだけで安易に結論しています。

13時間と11時間では2時間違ってしまうなあ・・・

じゃあ、12時間と11時間なら?

だめだ、23時間になってしまう。

・・・12時間と12時間かな?

このように格闘したのが久保田さんの答えです。

2つの条件を考えて悩んでいるからこそ、

「良いまちがい」

になるのです。

|

13)なぜこれが良いまちがいなのか、

やがて子供は理解する

|

と、向山は書いています。

説明しなくても、自分たちで突破してくるのです。

|

14)のべ108人目。四番目の正解は久保田さん

15)125人目。伊奈君が正解。

16)152人目。菱田君が正解。

17)155人目。野地君が正解。

|

ここで向山は3回目の介入をします。

おそらく、授業の終了時間を気にしたのでしょう。

|

18)【介入3】

初めて持ってきた人は、

昼13時間、夜11時間でした。

しかし、ここから考えは始まるのです。

|

|

このヒントが子どもの思考を促します。

|

19)192人目。星さんが正解。

20)194人目。座間さんが正解。

21)208人目。石川さんが正解。

|

|

向山の4回目の介入

|

22)【介入4】

だから、昼12時間、夜11時間と

いうように考えるのですが、

これでは一日が23時間です。

|

|

23)ここから正解のラッシュ

24)原田さん、伊藤さん、坂口君、小林君、内山くん、

小坂くん。

|

そして、ついにチャイムがなります。

最後まで答えは教えません。

ここまで、向山学級の子どもたちの状況を記録しました。

何か気づきませんか?

「194人目。座間さんが正解」

のような記述。

数値が正確すぎませんか?

これは、どういうことでしょうか。

持ってきた子の人数と名前を、向山は全部覚えていたのでしょうか。

いえ、おそらくその場で記録したのでしょう。

「正の字」などを書きながら、持ってきた子たちの名前をメモしていったのではないか。

私はそう推定します。

この向山の「数値」に基づいた実践記録。

これがあるおかげで、私たちは

「自分たちの追試と比較検証」

ができるのです。

これが「現場に根ざした教育研究」の基本だと思います。

|

|

| 6 向山の5種類目の介入 |

さて、上記の記録によれば、

子どもたちが問題に取り組んでいる間

|

|

向山は4回しか発言していない

|

ことになります。

しかし、それは正確ではありません。

もう1種類、向山は「何度か」介入しています。

それがこれです。

|

【介入5】

途中で何度か「答えを教えようか」という

|

何度言ったのかはわかりません。

授業後半に子どもたちの様子をみて言ったのでしょう。

子どもたちは

|

|

必死で「教えないで」と叫んでいた

|

ということです。

できなかった子は休み時間まで解き続けます。

まさに、究極の熱中状態ですね。

|